Ein Monat Bali – was bleibt, wenn man bleibt

- Alissa

- 16. Dez.

- 6 Min. Lesezeit

Wie wirkt Bali auf mich nach einem Monat? Kurz gesagt: Bali hat viele Gesichter.

Ich war ehrlich gesagt skeptisch, nochmal nach Bali zu reisen – und dann auch noch fast zwei Monate hierzubleiben. Meine erste Bali-Erfahrung 2017 war nicht die beste, was sicherlich auch der damaligen Beziehungssituation geschuldet war.

Ja, Bali ist voller Scooter. Mehr denn je. Die Städte sind gewachsen, lauter und dichter geworden. Ubud ist stellenweise ein einziges Gewusel aus Rollern, Cafés, Yoga-Studios und Menschen aus aller Welt. Und trotzdem gibt es sie: diese Momente, diese Magie, von der so viele Reisende sprechen. Meist fernab der Hotspots. Nicht dort, wo alle sind, sondern ein paar Schritte daneben.

Die Landschaft ist überwältigend. So grün, dass es fast unwirklich wirkt. Reisfelder, Dschungel, Palmen, Wasserfälle. Dazu diese ständige Geräuschkulisse: Zikaden, Frösche, Vögel, Geckos, Gebete aus den Tempeln, plötzliche tropische Regengüsse und Donner, die so laut sind, dass man kurz innehalten muss. Bali ist nicht leise – aber es hat eine Art, einen trotzdem runterzubringen.

Was mich mindestens genauso berührt wie die Natur, sind die Menschen. Dieses ehrliche Lächeln. Diese Freundlichkeit wirkt nicht aufgesetzt . Egal ob im Warung (kleines einheimisches Restaurant), auf der Straße oder mitten im Nirgendwo – man wird gesehen, gegrüßt, wahrgenommen. Diese Kombination aus Natur und Menschlichkeit ist es, die diese besondere Magie ausmacht. Kennst du dieses Gefühl, wenn dich ein Moment völlig unerwartet trifft? Du schaust auf einen Ausblick, hast ein kurzes Gespräch oder stehst einfach nur im warmen Regen – und plötzlich hast du Tränen in den Augen und gleichzeitig ein riesiges Lächeln im Gesicht. Alles fühlt sich leicht an, ohne dass du genau weißt, warum. Solche Momente erlebe ich hier immer wieder. Und dann wird mir klar: I am living the dream.

Soweit zur Einleitung – und jetzt hinein in meine Zeit auf Bali.

Starten wir mit dem Kapitel Yoga-Ausbildung in Ubud.

Yoga-Ausbildung in Ubud

Ich gebe zu: Ein Teil von mir schämt sich fast ein bisschen, es so offen zu sagen: Ubud, Yoga Teacher Training, 200 Stunden – das klingt schon sehr nach dem Klischee einer weißen Frau Anfang 30 aus dem westlichen Raum. (Und ja, ich spreche hier nur für mich und mein eigenes Empfinden.) Drei Wochen, zack zack, Zertifikat in der Hand – und theoretisch dürfte ich mich jetzt Yoga-Lehrerin nennen, wenn ich das denn wollte.

Lässt man dieses Stereotyp einmal kurz beiseite, bleibt vor allem eines: Ich bin verdammt stolz auf mich, diese drei intensiven Wochen durchgezogen zu haben.

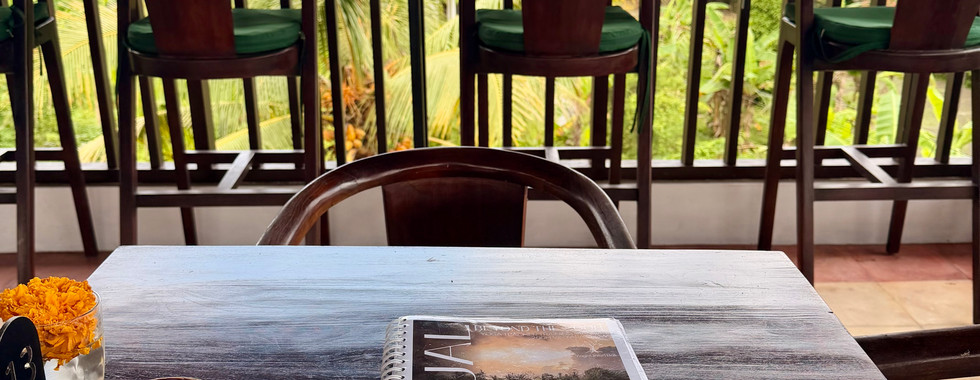

Der Alltag während der Ausbildung war streng getaktet und alles andere als entspanntes Räucherstäbchen-Yoga. Der Tag begann um 07:15 Uhr mit Pranayama (Atemübungen), gefolgt von sehr schweißtreibenden 90 Minuten Vinyasa Flow. Danach endlich Frühstück – und Kaffee, dringend nötig. Um 11:30 Uhr folgte Alignment-Unterricht: Yoga-Positionen erklären, korrigieren, üben. Nach einem gesunden Mittagessen gab es eine kurze Verschnaufspause, bevor es um 15:00 Uhr entweder mit Yoga-Philosophie oder Anatomie Unterricht weiterging. Um 16:45 Uhr stand die letzte Einheit an – Workshops von Yoga Nidra bis Handstandtraining. Danach Abendessen, und abends hieß es trotzdem: Self Study.

Eindrücke meiner intensiven Yoga Zeit

Die Tage waren lang, körperlich fordernd und mental mindestens genauso anspruchsvoll. Für mich war es zudem eine große Herausforderung, wieder Teil einer großen Frauengruppe zu sein (immerhin ein Mann war in unserer Gruppe). Seit meinem Realschulabschluss war ich nicht mehr in einer solchen Frauendynamik unterwegs. Es war ungewohnt, manchmal anstrengend, aber gleichzeitig unglaublich wohltuend, wieder so unter Frauen zu sein – ein kompletter Kontrast zu meinem eigentlichen Berufsalltag. Leicht war es für mich definitiv nicht: die körperliche Anstrengung, die mentale Konzentration, alles auf Englisch, soziale Interaktion in einer großen Gruppe – und das alles bei tropischer Hitze. Ständiges Schwitzen, egal ob ich mich bewege oder nur da sitze. Dazu die Kunst, genug zu trinken, mir keinen Zug zu holen und den Kopf halbwegs klar zu behalten. Ich durfte meine Komfortzone oft verlassen. Aber genau daran wächst man ja bekanntlich. Und ja – ich habe es geschafft. Ich habe neue Freundschaften geknüpft und das 200h Yoga Teacher Training mit Zertifikat abgeschlossen. (Falls mehr Interesse an der Ausbildung besteht, schreibt mir gern – dann verfasse ich einen eigenen Blogbeitrag dazu.)

Unterwegs zwischen Abschieden, Reisfeldern und Wasserfällen

Die letzten Tage in Ubud habe ich mit einem Freund aus Deutschland verbracht. Es tat unglaublich gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen, sich vertraut auszutauschen. Wir haben uns ein Jahr nicht gesehen – und ein Depressionsjahr bringt bekanntlich einiges an Gesprächsstoff mit sich.

Dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen: von meinen Yoga-Freunden, von meinem deutschen Buddy und von Ubud. Denn Penebel wartete auf mich – mit den großen Reisterrassen, die zum UNESCO-Welterbe gehören. In Penebel ist es ruhig, fast verschlafen. Regensaison und Low Season sorgen für wenig Verkehr und wenig Trubel. Dafür gibt es weite Landschaften und Reisfelder, so weit das Auge reicht. Eine perfekte Gegend, mich wieder ans Rollerfahren zu wagen. Ich war definitiv hier und da ein Verkehrshindernis – und musste oft laut über mich selbst lachen. Besonders beim Starten des Rollers, was mir hier und da schwer viel. Wie ironisch, wenn ich bedenke, dass ich früher beruflich für den Motorstart verantwortlich war. Eine Prise Humor über sich selbst schadet bekanntlich ja nie.

Von Penebel ging es weiter in den Norden nach Munduk, zu Wäldern und Wasserfällen. Die Luft ist hier kühler (endlich schlafe ich wieder besser), die Landschaft bergig und mystisch mit tiefhängenden Wolken. Hier komme ich endlich zum Wandern und das Beste zwischendurch werde ich von den Wasserfällen abgekühlt. Nach dieser Wasserfallwanderung wage ich es mich nun Wasserfallexpertin nennen zu dürfen :-)

Manche Wasserfälle stürzen aus einer hohen Höhe in die Tiefe, ganz schmal dafür mit einer riesigen Wucht und Kraft, so dass es unten richtig stark windet und man ohne zu schwimmen gut nass wird. Andere wiederum sind ganz breit und soft, so dass man sich darunter stellen kann und eine gratis Massage bekommt. Paar sind einfach und andere beeindrucken schon fast gar nicht mehr. Und dann gibt es noch die, die einen wunderschönen natürlichen Pool haben, so dass man sich herrlich abkühlen und schwimmen kann.

Eine kleine Auswahl der Wasserfalltour

Privileg, Realität und Reflexion

In Munduk wird mir zum ersten Mal so richtig bewusst, wie stark die Menschen hier vom Tourismus abhängig sind. Die Freundlichkeit ist ehrlich – und doch spüre ich oft die Hoffnung auf Arbeit, wenn ich gesehen werde.

Für viele von uns ist Bali ein Traumziel, ein Sehnsuchtsort. Für viele Einheimische ist es einfach ihr Leben – und eines, aus dem es nicht leicht ist wegzukommen. Viele verdienen gerade genug zum Leben, aber zu wenig für echte Bewegungsfreiheit. Mir wird hier durch die vielen Begegnungen und Gespräche mit Einheimischen und Reisenden immer mehr und mehr bewusst, was für ein privilegiertes Leben ich führe. Ich reise als weiße europäische Frau mit einem der mächtigsten Reisepässe der Welt und finanzieller Freiheit. In der Bubble, in der ich zu Hause lebe, vergesse ich dieses Privileg oft – ebenso wie das Sicherheitsnetz und die Versorgung in Deutschland. Wenn meine Reise scheitert, werde ich aufgefangen. Ich kann jederzeit zurückkehren. Ich weiß, da ist ein System, das mich trägt. Auch Dinge wie Trinkwasser aus dem Hahn, hohe Hygienestandards oder ein funktionierendes Gesundheitssystem erscheinen uns als selbstverständlich – das ist es aber für ganz viele Menschen der Welt nicht. In Deutschland mache ich mir keine Gedanken darüber, ob das Essen im Restaurant sicher ist oder ob ich lieber gewisse Dinge meiden sollte. Zuhause kann ich den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser einfach trinken. Ich habe ein WC auf dem ich fast schon gemütlich platz nehmen kann und fließendes Wasser aus dem Spülkasten befördert alles weg.

Allein als Frau auf Bali zu reisen fühlt sich für mich sicher an. Die Menschen sind freundlich, respektvoll und hilfsbereit. Auch abseits touristischer Gegenden hatte ich bisher kein unangenehmes Gefühl. Natürlich gibt es Menschen, die etwas verkaufen wollen – ein klares Nein und Kopfschütteln reicht meist aus. Und ja, ich bin mit gesunder Aufmerksamkeit unterwegs (um meine Tanten an dieser Stelle zu beruhigen).

Fazit

Bali ist kein Ort, den man einfach „abhakt“. Es ist eine Insel, die fordert und gleichzeitig trägt. Bali ist lebendig. Laut und leise zugleich. Farbenfroh, chaotisch und ruhig. Sauber und schrecklich dreckig. Gläubig, spirituell, touristisch – und gleichzeitig überraschend authentisch. Alles auf einmal. Bali ist kein perfektes Paradies. Bali ist widersprüchlich, manchmal anstrengend, oft überfordernd und vielleicht berührt es mich deshalb so. Wer hier reist, sollte bereit sein, sich einzulassen – auf die Natur, die Menschen und auch auf sich selbst.

Nach einem Monat merke ich: Diese Reise tut gut. Sie ist nicht immer leicht, aber ehrlich. Und genau das macht Bali so besonders.

Kommentare